▼▼第18ステージ▼▼

11月20日(金)〜11月22日(日) |

| テーマ:「ベストを尽くそう」 |

| ● 11月20日(金) 第1日目 |

| ■ 諸活動(塾頭の話・自己評価) |

塾頭の話 |

〜生きる力は身についたか?〜

今晩の塾頭さんのお話は、自然塾の「3つの心と2つの力」についてのお話です。

最近、訪れた学校の校訓に「無言伝心」という言葉がありました。

この校訓を作っている軸として、「我慢」「気づく」「思いやり」「感謝」「正直」の5つがあるそうです。

特に「思いやり」の大切さに関しては、相手を思うよりも、思う事を形として実践できているかという問いが塾生に投げかけられました。この思うだけでなく、実践する勇気を大切にしていってほしい。塾生たちに強く投げかけたメッセージでした。

|

続いて、卒塾後のお話。市村自然塾九州では、同窓会「やまももの会」があります。

同窓会の一番の大きな目的は、卒塾した後も一人一人が「よき友人」として末永く付き合い、交流を通して学びあい、成長しあう事です。

その約束の場が「やまももの会」なのです。

毎年、夏休み多くの卒塾生が、この市村自然塾九州の塾舎に集い、近況を語り合ったり、共に遊んだりとこの同窓会を楽しみにしています。 |

鈴木さんより同窓会についてのお話 |

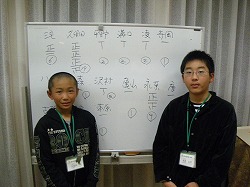

第7期生代表と副代表となった2人 |

その後、7期生の代表、副代表が選挙で、Cチームより2名が選出されました。

責任ある仕事であるけれども、第7期生が末永い友であり続けるよう、尽力してほしいと思います。 |

| |

| ● 11月21日(土) 第2日目 |

| ■ 歌の練習 |

|

|

今晩、自然塾近くにある神社で、紅葉ライトアップの点灯式があります。

早速第7期生同期会代表、副代表に歌の前と後のあいさつを依頼しました。

朝食後、玄関前で大きな声であいさつの練習をし、本番を想定しての歌の練習です。

いつもと違う、練習の雰囲気に、塾生たちも少し緊張感を漂わせながら、歌っていました。 |

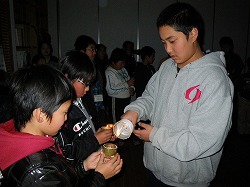

| ■ 餅つき |

しっかり米粒を潰さないと、餅にならないよ! |

蒸かしたてのもち米はうまい!! |

もち丸めでは、お母さん方の助けを借りて・・・。 |

ボランティアで参加したお父さん、大活躍です! |

午前中の活動は、餅つきです。塾生が育てたもち米を使って、やっとこの日を迎えました。

外の釜場では、朝早くから火をつけ、湯を沸かして準備をしていました。

2台の石臼を使って餅をつくのですが、掛け声を大きく出さないとタイミングが合いません。

簡単なようで難しいことも、農作業とともに今まで体で学んできましたね。

もち米が熱いうちに、一気につく。

時間とスピードが大切。

もち米を蒸かす係、つく係、こねる係の連携が上手くいかないとおいしい餅が

できないことも学びました。

自然の恵みと、人との連携。

生きていく上で、大切な事がいっぱい詰まっている体験活動です。 |

| ■ 昼食(お餅定食) |

餅三昧です。すごい!! |

いや〜、いい表情だ! |

いや〜、餅うまいな〜。そんな声が聞こえてきそうな食堂での光景。一生懸命、ついて、こねた餅だからこそ

おいしさも格別です。きな粉餅に大根おろし餅、あんこ餅とありとあらゆる餅が塾生の前に登場し、少々興奮気味の塾生諸君。

昼ご飯は、至福のひと時となったようです。 |

| ■ 共同農園・チーム農園 |

ラジオ体操も堂々とできるようになった。 |

タマネギの定植は、次期塾生へのバトン。 |

野菜にいっぱい触れた共同農園。

ここで、朝・昼・夜の食事の食材を栽培、収穫し、自分たちで調理して食卓に並ぶ一連の流れを「見る」のではなく「実践する」ことを重ねてきました。

最初はきつかった農作業も、今では当たり前のこととして、生活のリズムに違和感なく実践できるようになりました。

命の循環、そして土からすべてが生まれることを体で覚えたら、きっと先々色んな場面で真の感謝の意味が分かってくるのではないでしょうか。

塾生たちの未来が楽しみなワンシーンとなりました。 |

散らかった葉や雑草は、きれいにする。 |

チーム農園の愛すべき野菜たち |

次第に平地になってきました。 |

最後に、チーム農園に向かって一礼 |

チーム農園ほど、夢中になった場所はなかったのではないでしょうか?

汗水垂らして作った野菜が、虫に食われ、病気にもかかり、ある時は、夏の大雨で畑が水浸しになったことも。

それでも、生長し子孫を残そうと黙って生長を続ける野菜の姿は、きっといつか命の強さというものを身をもって教えてくれたことに感謝できる日が訪れることでしょう。

|

| ■ チーム農園閉園式 |

チーム農園看板の返還 |

鍬の返還 |

塾生からの謝辞 |

塾頭の言葉 |

お世話になったチーム農園を自然塾に返す時がやってきました。暑さと格闘した夏野菜。涼しくなり、白菜や大根といった根菜、葉菜類を育ててきました。塾生一人一人に、チーム農園への思いが蘇ります。

土と格闘し、仲間と苦労を共にしながら運営してきた農園へ、「ありがとう」の気持ちを込めて看板と鍬を返還しました。最後までやり遂げた塾生に心からの拍手を贈りたいと思います。 |

| ■ 大山祗神社 紅葉ライトアップでの合唱 |

男子7期生代表の始めのあいさつ |

『ふるさと』・『素晴らしいことば』合唱 |

男子7期生副代表の終わりのあいさつ |

自然塾近くの大山祗神社では紅葉の見頃を迎え、地元鳥栖市と河内町のボランティア団体やまびこ会共催の、紅葉ライトアップの点灯式が行われました。鳥栖市長の挨拶をはじめ、子ども能やバイオリン演奏の披露、そして最後に自然塾の塾生による合唱を行いました。

100人以上の観客が見守る中で、『ふるさと』・『素晴らしい言葉』の2曲を合唱。

堂々と歌ってくれた塾生の姿に、スタッフ一同感動しました。 |

■ 夜の集い

(第一部:迎火のつどい) |

|

|

|

自然塾の火をあたたかく迎え入れる儀式です。

静寂の中、塾頭さんを火の神とする一行が

研修室に入場し、火の守であるお兄ちゃん達に分火していきました。

他の塾生も、その火を静かに見つめ、儀式の一部始終を見守っていました。 |

| ■ (第二部:交歓のつどい) |

Dチームの出し物(うた)

〜ふるさと・野に咲く花のように〜 |

Bチームの出し物(うた)

〜素晴らしい言葉〜 |

Eチームの出し物(なぞなぞ) |

Aチームの出し物(パントマイム) |

Cチームの出し物(浦島太郎) |

塾頭さんのオカリナ演奏 |

出し物見入る塾生達 |

スタッフの歌とギター演奏 |

劇や歌、踊りが加わるなど、チームそれぞれに個性があり、短い時間の中でよくやったと感心しました。

また、スタッフからの出し物も場を盛り上げ、楽しい時間が流れていました。 |

| ■ (第三部:別れのつどい) |

「歌よ、ありがとう」 |

「メンバーへ分火」 |

塾生一人一人の感想 |

あたたかいキャンドルの光に包まれて・・・ |

いよいよクライマックスの別れの集い。これまでの活動を記録したフォトムービーを観賞し、塾母からの詩の朗読を聞いた後、中央燭台に灯った自然塾の火を、仲間に分火していきます。兄ちゃんより分け与えられた火を見つめるメンバー達。小さな灯も、たくさん集まればあたたかい光に変わります。一人ずつ感想を述べてもらう中、感極って涙する塾生も現われました。18ステージ54日間の塾生活は、それほど濃密な時間を彼らに与えていたのだということを教えられた時間でもありました。

一緒に参加された保護者の方々からも、良い時間でしたとの感想をいただきました。 |

● 11月22日(日) 第3日目

|

| ■ 卒塾式の練習 |

|

|

|

|

2週間後に控えた卒塾式を想定してのリハーサル。名前を呼ばれた際の返事や、卒塾証書の授与の所作など基本的な作法が教えられました。一人ずつ感想を述べるところも、大きな声ではっきりと言葉で表現する点や読む速さもアドバイスが入ります。

当日は来賓、保護者も含めて200人以上の方々がこの塾舎に集います。

胸を張って、卒塾証書を受け取ってほしいと思います。 |

| ■ 塾舎内外の大掃除 |

サッシの清掃 |

自然塾の看板の防腐剤塗り |

玄関土間の清掃 |

農園で使用した竹の整理 |

18ステージ過ごした学び舎を全員で大掃除。外も中も手分けして、徹底的に掃除していきます。

色んなところが磨かれて、段々きれいになっていく塾舎。

感謝の気持ちをもって、取り組んでいく塾生の姿が印象的でした。

卒塾式は、自分たちの手で磨いた塾舎で行われます。

卒塾式を最後のステージとして、体調を整え、笑顔で2週間後に会いたいと思っています。

男子30名の塾生諸君、本当にお疲れ様でした。

|

| 第18ステージの食事の献立 |

| 金曜日 |

夕食

ご飯・みそ汁

白菜の煮物、茶碗蒸し、ヨーグルト |

| 土曜日 |

朝食

ご飯・みそ汁

塩鮭・わけぎのすぬた・納豆・高菜炒め

|

昼食

けんちん汁

もち、かぶの甘酢漬け

|

夕食

ご飯・みそ汁

豚のしょうが焼き・繊白菜・スパソテー |

| 日曜日 |

朝食

ご飯・みそ汁

目玉焼き、かぶの甘酢漬け、高菜炒め、梅干し |

昼食

高菜チャーハン

みそ汁、バナナ |

|