| 女子第6期生 活動の記録 |

|

平成20年度女子第6期生の9ヶ月にわたる活動の記録をまとめました。

初めて自分たちでやるチーム農園などの畑仕事や自然体験。学校も違う異年齢の友達と共に頑張り、楽しく過ごしました。

仲間と過ごした日々を思い出しながら、3シーズンに分けた全18ステージをご覧ください。 |

■ 第1シーズン

第1ステージ〜第6ステージ(3/21〜6/8) |

|

|

はじめまして&地域探索(ごみ拾い)

「はじめまして」では、仲間に自分の読んでもらいたい名前を交換しあった後、仲間づくりゲームをしました。また、自然塾周辺を散策しながらのフィールドビンゴゲーム。そして、ゴミ拾い。一見美しく見える自然の環境も、実際に足元に目線を落とすと、色んなゴミが落ちていました。 |

|

|

鍬の伝授式

一人一人に鍬を手渡される、鍬の伝授式が行われました。今まで卒塾していった先輩達の思いが込められている鍬は、言わばバトンのようなものです。第6期生のみなさんも先輩達の思いと塾の伝統を絶やさぬよう、この鍬と共に成長していってほしいと思います。 |

|

しいたけの菌打ち

シイタケの菌打ちにチャレンジしました。電気ドリルを使うのできちんと道具の使いかたを学ばないといけませんね。支える支えられるをしながらのシイタケ菌打ち作業は、仲間の助けを借りながらの作業となりました。 |

|

|

みそ作り

日本の先人の知恵の結晶、味噌作り。日本では、昔から醤油や納豆といった大豆を使った発酵食品があり、今回はその1つの味噌作りにチャレンジ。塾母さんから適切なアドバイスを聞きながら味噌作りに挑戦していきます。できあがったら、使わせていただいた道具の数々を丁寧に洗います。

『最後まであきらめず、きちんと最後までやる。』 |

|

|

竹の子掘り

みんなが待ちに待っていた筍掘り。しかし、筍を掘る前に待っていたのは、歩いて片道50分の道のりでした。午前中の共同農園作業の疲れと、お土産をたくさん持って帰るぞ!という十分な気合いを抱き、頑張って歩きました。

竹林に着くと、筍掘り名人の藤本さんが、筍の見つけ方と掘り方を教えてくださいました。

いざ、出陣!と、チームごとに探しはじめたが、なかなか見つからなくて・・・。どのチームも苦戦しました。なんとか、塾で食べるおかずくらいは確保できましたが・・・。

おうちの方へのお土産はなかったけれど、みんなが食べた筍料理は、チームの助け合いと一人一人が頑張った証として、大切な思い出になりました。 |

天体観測

3名の講師の先生方に来ていただき、星に関することや天体望遠鏡で月、土星、シリウスを見せていただきました。 |

|

|

マナー講座

鉛筆と箸の正しい持ち方を教わりました。正しい持ち方で大豆をつかむのは難しそうにしている塾生もいました。癖がつくと、なかなか直らないので今のうちに正しい持ち方を覚えておきましょう。又、お茶碗の置き方、食べ方など食事のマナーも教わりました。きちんと食事のマナーを守り、自分も周囲の人も気持よく食事ができるよう心がけたいですね。 |

|

|

刃物の使い方(箸作り)

竹細工をする上でまず竹の性質を知っておくことが大事です。竹は横に割ろうとしても強くて切れませんが、縦はとても弱くすぐに割ることができます。竹を箸ほどの大きさに割ったら小刀で削ります。なかなか思うようにいかず、苦戦していました。しかし、次第に慣れ上手に削れるようになってきました。 |

塩水選 |

温湯消毒 |

塩水選・温湯消毒

米作りにはかかせない塩水選と温湯消毒をしました。塩水選とは塩水に種籾を入れて良い種籾と悪い種籾を分けることで、温湯消毒は一定の温度に種籾を入れて消毒をすることです。 |

|

|

もち米の播種

自分達で、色々な方法でセルトレーに穴をあけていきます。種モミは2粒播きにしました。芽が出ていたので、みんな芽をつぶさないように慎重に植えました。 |

座禅

本堂には、和尚さんが警策を与える心地よい音が響きました。足がしびれても動けない塾生も最後まで頑張っていました。

坐禅中、モソモソ動いていたので、和尚さんからの「動くな」という大声に塾生は一段と緊張していました。

|

|

ジャガイモの花 |

|

ジャガイモ、トマト、ナスの花のスケッチ

今回スケッチをした花は、ナス科の植物です。

ナスとトマトは、花の色や実の形が違っても、実のなり方が似ているので、同じ科の植物といわれると、「そうなんだぁ」と思えますが、ジャガイモも同じ科と聞いて驚いた人も多かったようですね。

それは食べている部分の違いで、トマトやナスは実を食べていますが、ジャガイモは茎が太ったものを食べています。しかし、ジャガイモも同じ科の植物である証拠に花が落ちた後にはミニトマトのような形をした実がなります。(ジャガイモの花は品種により色が違います。) |

|

蛍の観察

たくさんの蛍が飛んでいて、あちこちで光るホタルを眺めていると、いい気持ちになりました。

あと数日しか生きることのできない蛍たち。これからもずっと、この蛍たちの子孫を見られるように、私たちができることは、生活排水やゴミのポイ捨てによって、川を汚さないようにすることです。 |

■ 第2シーズン

第7ステージ〜第12ステージ(6/20〜9/7) |

綱引き |

騎馬戦 |

泥んこ運動会

悪天候の中泥んこ運動会が開幕しました。

「二人三脚」「綱引き」「騎馬戦」「泥スキー」の四つの競技に力いっぱい取り組みました。

みんな泥だらけでしたが、とても良い笑顔をしていました。また泥んこ運動会を通してチームの結束力も高まりました。 |

泥スキー |

|

|

田植え

1か月前に播種をしたもち米の苗を植えます。苗は浅く植えすぎても、深く植えすぎても、良い稲は育ちません。

きれいに植えることができました。自分で植えた苗は、収穫をするまでお世話をします。 |

|

感謝祭

塾母のお話の中で、再度私たちが生きていくために必要なものは、すべてに命があったという事実。そして、人間に食べられるために生まれてきたのではなく、自分たちの子孫を残すために、野菜も牛も豚も鶏も一生懸命に生きているということを知っておかなければなりません。

嫌いだからとか、何か苦手といった個人のわがままで食べないことは、命をいただく立場の人間として、恥ずかしいといった気持ちをもたないと命に対して失礼ですね。

「いただきます」「ごちそうさま」は、そんな命のことも考えながら、これから心を込めて言いましょう。

|

|

|

ジャガイモ料理

収穫の喜びをみんなで分かち合うべく、コロッケとポテトサラダ作り。スタッフから、野菜の切り方を教わったりしながら、それぞれのチームで思い思いのコロッケ作りに励んでいます。

姉さんが小さい子に教えてあげたり、手が足りないところはお互いにフォローしあったりといった、助け合いの場面が前よりも見られるようになりました。 |

水田の中耕・除草

田押し車を使って、稲と稲の間を除草しました。株のすぐそばに生えている草や田押し車では取り除くことができなかった草は、手で取っていきました。また、稲の周りの土をかくようにまぜ、空気を入れ、根を張りやすくしました。 |

|

|

|

水辺の生き物観察

近くの川へ行き、水辺に住む生き物を観察しました。

「私がこの川に生きる生物だったら・・・」と考えながら探しました。水草や岩の下、水の流れが緩やかなところなど・・・。

塾に帰ってきて、本や図鑑で調べました。サワガニ、メダカ、アブラメ、カワニナ、ヤゴが多かったようです |

|

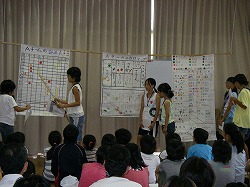

中間発表会

保護者の前でチーム農園作付け計画、マップ、途中経過の発表をしました。発表時間は各チーム7分です。野菜の写真や収穫物を見せながら発表を行いました。みんな緊張していましたが、練習の成果を発揮できました。 |

|

|

野外炊飯

火起こしから行い、ご飯も飯盒で炊きます。野菜を適当な大きさに切ってカレーを作ります。チーム農園で収穫した野菜も入れて、それぞれのチーム、オリジナルのカレーが完成しました。 |

|

河川プール |

肝試し |

河川プール・肝試し

雨も上がり無事に行うことができました。 |

九千部山登山

「わー、眺めがサイコー!!」

頂上の展望台に登って見た景色は、遠く福岡タワーやソフトバンクホークスの本拠地であるヤフードーム。そして、自然塾のある鳥栖市、久留米市まで360°の大パノラマでした。昼食は、この景色を見ながらの特製弁当。他のどんなレストランよりもおいしかったのではないでしょうか?

塾生達の顔には、登りきった達成感と笑顔が浮かんでいました。よくがんばりましたね。 |

九千部山頂上 |

■ 第3シーズン

第13ステージ〜第18ステージ(9/19〜11/30) |

万歳寺 |

市民の森 |

清掃ボランティア

A・B・Eチームは市民の森、C・Dチームは万歳寺を清掃しました。活動の前にはボランティアとは何かの話があり、全員で考えました。

自然塾で生活や様々な活動ができているのは沢山の人たちのおかげという気持ちを忘れずにしたいですね。一生懸命取り組んできれいになったのを見ると気持ちが良いものです。 |

|

道具の手入れ

いつも使っている小刀と鍬の手入れをしました。きちんと手入れをすると道具が長く使えます。

小刀の研ぎ方を教わり早速、研ぎ始めました。この時間に上手になっている塾生も多くいました。

鍬は水気をよく拭きとり、廃油を塗ります。1期生から受け継がれ、農業には欠かせないので大切に扱いました。 |

稲刈り |

結束 |

稲刈り

最初に稲刈りについての説明があり、その後、チームごとに分かれて、稲刈りを始めました。最初は上手に刈れず、苦戦している塾生が多くいました。しかし、次第に早く上手にできるようになってきました。刈った稲は下の方を揃え、4株ずつまとめて置きます。

まとめ終わるとほさ架けです。結束した稲を竹に架けました。ほさ架けの後は落ち穂拾いです。どうしても穂が落ちてしまうので最後に全員で拾いました。

「米一粒は汗一粒」

というように稲が大きくなるまで時間と手間がかかります。米一粒一粒を大事にして欲しいです。 |

ほさ架け |

千歯こき |

足踏み脱穀機 |

コンバイン |

脱穀

乾燥させた稲から、いよいよ穂を外す作業に入りました。使う道具は、「千歯こき」「足踏み脱穀機」「コンバイン」の3種類です。

道具は、時代とともに進化し、機械化されていきました。まず、「千歯こき」から始まった体験は、塾生に大いに学びを与えると共に、昔の人々の米作りの苦労や食べ物を大切にするという精神を伝えてくれるものと考えています。しっかり、脱穀して、新米の味を噛みしめながらこれからも食べ物の大切さを大事にしていって欲しいものです。

|

早朝日の出登山

午前6時30分東の空が紅く染まり出しました。日の出を拝むには最高のコンディションといった第3日目の朝。太陽は、ゆっくりとその姿を、私たちの前に現わしてくれました。「わあー!きれい!」塾生の第一声は、この言葉でした。そして、太陽がその姿を全て表すまでみんなで静かに見守りました。私たち人間が、この地球に地に足を着けて生きているということ。生かされているということを実感できたのかもしれませんね。とても良い時間でした。

|

|

|

|

収穫

今年は暑さのせいか虫が大量発生しており、大切に育ててきた白菜等の葉物の野菜が食い荒らされていました。最初は虫に触れなかった塾生たちも、今では触れるようになりました。立派な野菜を育てるためには様々な命が犠牲になっています。その犠牲となった命のためにも立派な野菜を育てていきましょう。

どのチームもさつま芋の収穫をし、ブロッコリーや大根などたくさんの収穫物がありました。 |

|

|

餅つき

臼の中にもち米を入れ、杵で潰していきます。ある程度潰れたら、三人一組で餅をついていきます。つく順番を決めて「いち」「に」「さん」と掛声をかけてついても一緒についてしまったり、杵と杵がぶつかったりと最初はなかなか息が揃わなかったけれど、徐々に揃いだし上手につけるようになりました。

もちをついたら、丸めていきます。温かいうちに丸けていかないときれいに丸まらず、しわだらけになってしまいます。塾母さんに上手な丸め方を教わりながら丸めていきました。 |

三つの心と二つの力の火を持って入場 |

各チームの出し物 |

|

夜のつどい

一人一本ろうそくを持ち、お姉ちゃんが燭台よりろうそくに火をつけ、その火をチームのみんなのろうそくへとつけていきました。みんながつけ終わると一人一言ずつ塾での思い出を語りました。その後、「smile again]を合唱し静かに夜の集いは終了しました。 |

卒塾式

12月9日、第5期生 男子30人 女子30人が自然塾を巣立ちました。

入塾してからの9ヶ月、多くのことを経験してきた塾生たち。

心身ともにたくましく成長しました。

|

|

|

|